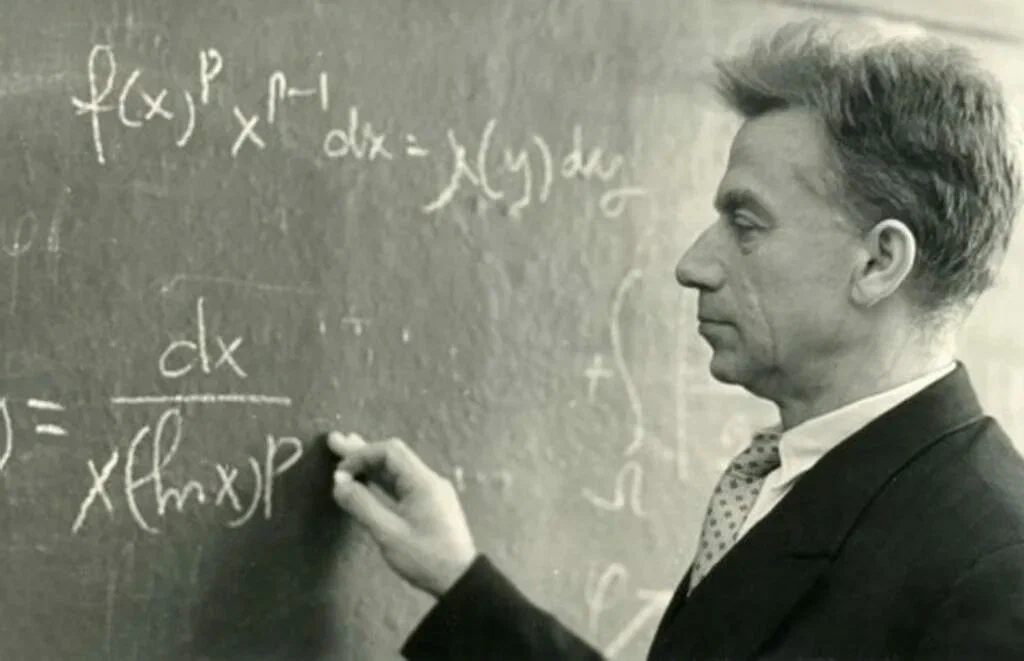

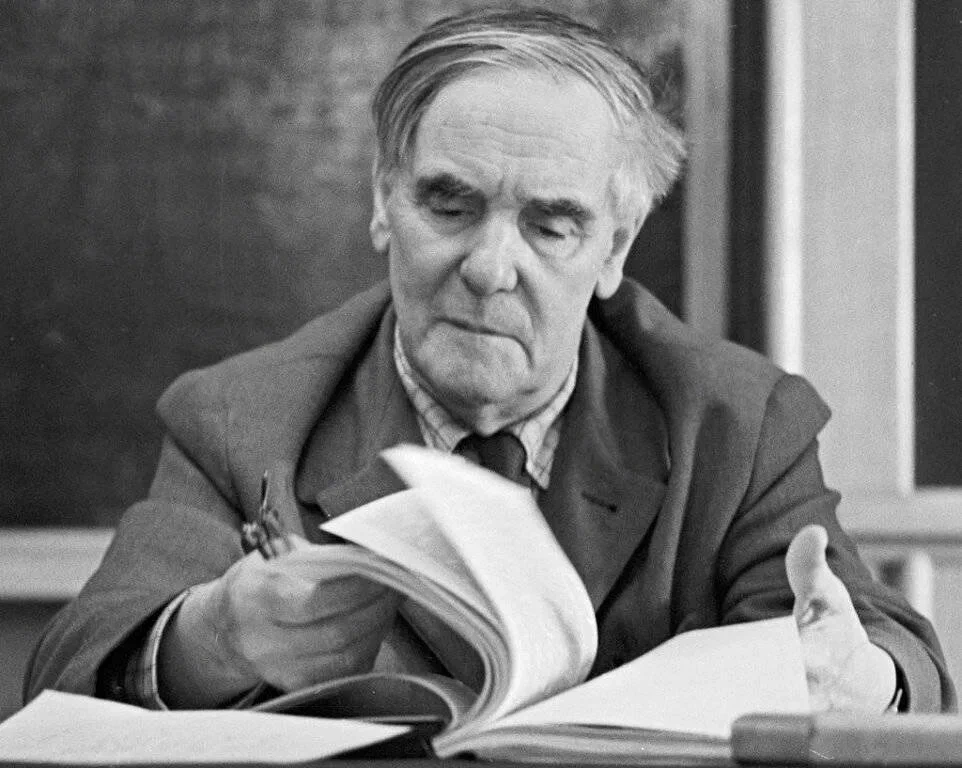

Олег Михайлович Белоцерковский (1925–2015) был выдающимся российским учёным в области вычислительной аэрогазодинамики, гиперзвуковой аэродинамики и математического моделирования, и его вклад в науку действительно оказал влияние не только в СССР, но и за рубежом.

Теория отошедшей ударной волны

Белоцерковский разработал математические модели обтекания тел при гиперзвуковых скоростях, когда ударная волна отходит от поверхности тела (а не примыкает к ней).

Это чрезвычайно важно для проектирования головных частей ракет, космических кораблей и других гиперзвуковых объектов.

Именно за вклад в эту область американские коллеги прозвали его "Mr. Detached Shock Wave" (Мистер Отошедшая волна).

Создание советской школы вычислительной аэрогазодинамики

Он был одним из основоположников численного моделирования газодинамических процессов. Разработал методы решения уравнений Эйлера и Навье–Стокса, описывающих поведение сжимаемых газов. Созданные им методы легли в основу расчётов для аэрокосмических систем, включая тепловую защиту космических аппаратов, обтекание и устойчивость траекторий.

Вклад в развитие советской и российской космонавтики

Его разработки использовались в программах:

«Спутник» и «Восток» (включая полёт Гагарина),

«Буран» (аналог американского шаттла), при проектировании возвращаемых аппаратов, где было критично знать распределение температуры и давления при входе в атмосферу.

Именно благодаря моделям, созданным в его научной школе, стало возможным рассчитывать гиперзвуковой обтекатель, защищающий капсулу от перегрева при входе в атмосферу.

Руководство Вычислительным центром АН СССР

С 1980 по 2002 год был директором Вычислительного центра РАН (ныне — имени Белоцерковского). Под его руководством развивались работы по:

- суперкомпьютерному моделированию,

- системам управления сложными техническими объектами,

- математической биологии и экологии.

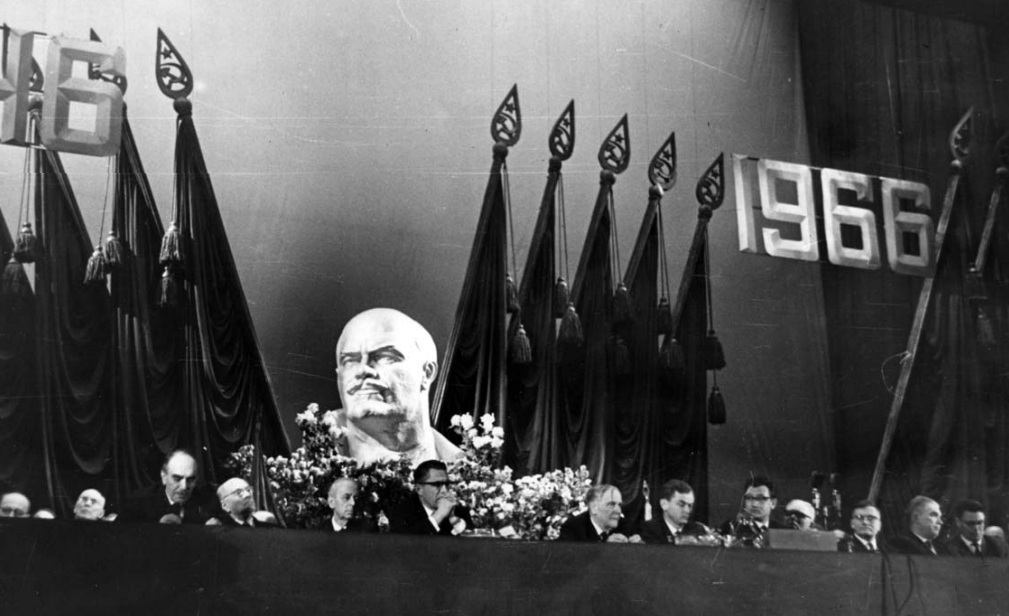

Ректор МФТИ (1962–1987)

Превратил МФТИ в ведущий вуз СССР по подготовке специалистов для аэрокосмической, атомной, оборонной и ИТ-отраслей. Создал десятки базовых кафедр в ведущих НИИ страны.

Привлёк к преподаванию 70 академиков АН СССР, включая М.В. Келдыша, И.В. Курчатова и А.П. Александрова.

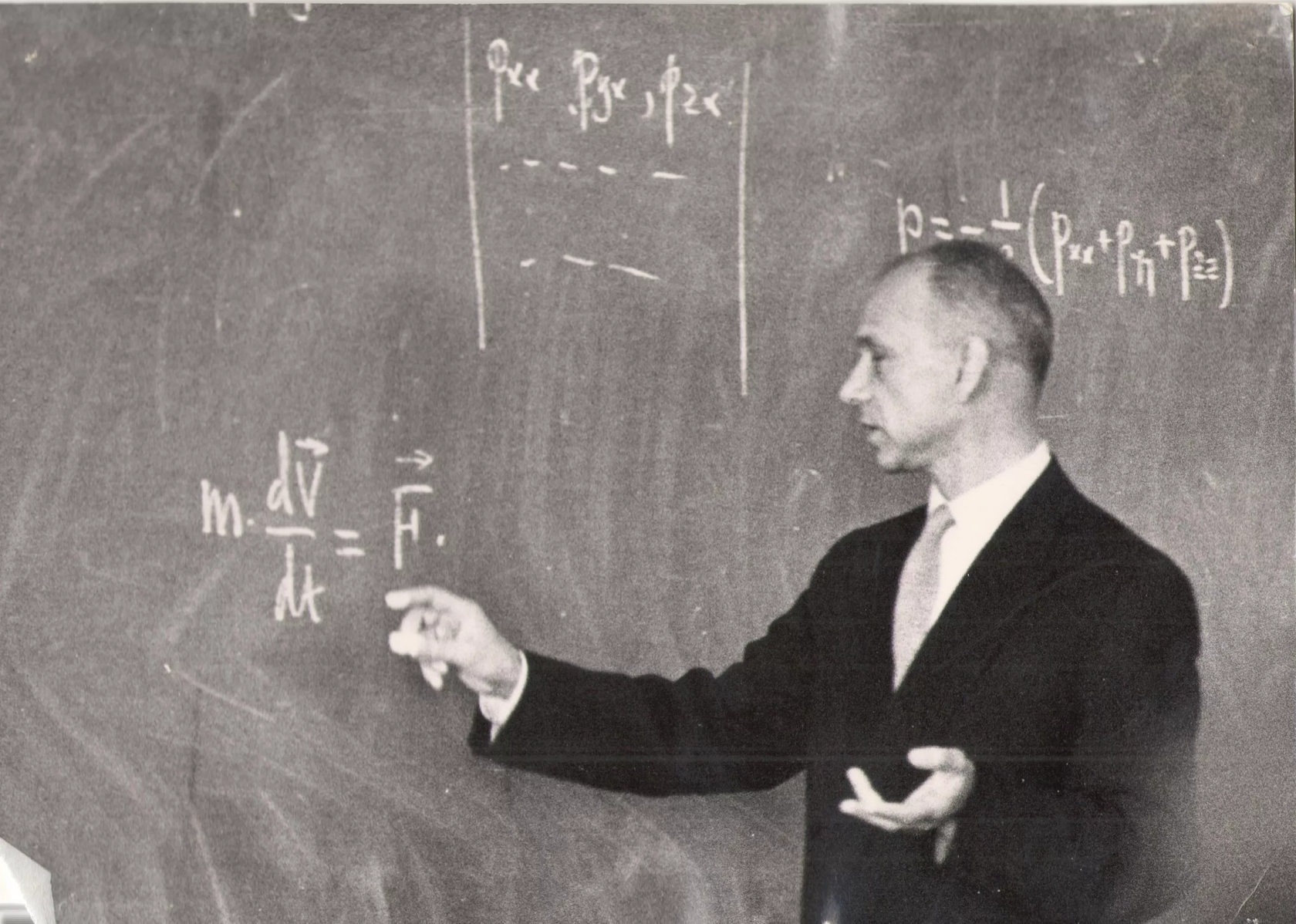

- задачи механики сплошных сред (гидродинамика, газодинамика, термодинамика и др.)

- решаются численно, с помощью компьютеров (ЭВМ),

- по специально разработанным устойчивым и точным численным схемам.

Это стало революцией: вместо ручных приближений — машинное моделирование сложнейших процессов.

Основные особенности школы:

1. Разработка численных методов для гиперзвуковых течений

Белоцерковский первым предложил консервативные разностные схемы, устойчивые при наличии ударных волн. Его схемы корректно обрабатывали:скачки давления,переходы от дозвука к сверхзвуку, явление отошедшей ударной волны (detached shock wave).

2. Подход к уравнениям Эйлера и Навье–Стокса

Вместо аналитических решений, которые невозможны при реальных условиях (например, вокруг ракеты), он строил численные алгоритмы на сетках:для газов сжимаемых,с учётом теплопередачи, вязкости и турбулентности.

3. Адаптивные сетки и локальное сгущение

Его методы предусматривали локальное сгущение сетки в зонах скачков, турбулентности или резких градиентов — это резко повышало точность без перерасхода ресурсов ЭВМ.

4. Универсальность

Методы применялись к самым разным задачам: от обтекания космических аппаратов до расчёта взрывоопасных течений газа в трубопроводах.

Еще будучи ректором Физтеха, ОМ осуществил смелый шаг- организацию совместно с руководством ЦАГИ целого нового факультета, да не в г. Долгопрудном, а в городе Жуковском.

Новый факультет – Факультет Аэромеханики и летательной техники (ФАЛТ) стал готовить выпускников на базе крупнейшего института в аэродинамике, динамики и прочности авиационных и аэрокосмических аппаратов- ЦАГИ. В то время авиационная техника была востребована в полной мере и регулярный выпуск необходимого числа специалистов для НИИ и КБ сыграл важнейшую роль в проведении научных исследований и проектировании новых необходимых стране важнейших изделий. Очень большое число выпускников ФИЗТЕХа влилось в научный коллектив ЦАГИ. (ЧЕРНЫШЕВ, интервью)

Организация факультета ФАЛТ послужила новым существенным фактором плодотворного сотрудничества академика Белоцерковского с ЦАГИ, результаты которого имели неоспоримую значимость в разработке космическим систем.

ОМ Под руководством Олега Михайловича был создан ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ( ЦКМ),

собравший хорошую команду из ЦАГИ и других институтов — ИАП, ИПМ, ВЦ РАН, МФТИ.

Был сформулирован ряд критически важных и с трудом ныне решаемых задач по супер вычислениям в аэромеханике.

«Я считаю, что гениальность подхода Олега Михайловича заключается

в том, что он, как математик, увидел необходимость привлечения самого

сложного, тонкого и продвинутого — эксперимента для выверки результатов расчетов и подтверждения правильности подходов и расчетных методов в целом»

АКАДЕМИК С. Л. ЧЕРНЫШЕВ

Результаты численного моделирования таких задач дает возможность количественной оценки устойчивости и сохранности конструкций, а именно предсказания положения и размера вероятностной области разрушения в зависимости от интенсивности воздействия. Такие расчеты были проведена учеником ОМ членом- корреспондентом Игорем Борисовичем Петровым.

- Расчет последствий природных катастроф- задача сейсмостойкости и действии поверхностных волн ЛЕВА и РЕЛЕЯ. Они инициируются землетрясениями.

- Задача идентификации землетрясения и взрыва.

- Построены различия в сейсмограммах , инициируемых землетрясениями и взрывами.

- Расчет волн в земной коре, инициируемыми землетрясениями.

- Задача об астероидной опасности.

- Задача о сейсмостойкости моста велись совместно совместно с индийским центром.

- Задача безопасности жилых и промышленных помещений. платформ. Поиск газовых карманов.

- Расчет искусственных ледовых островов для проведения разведочного бурения.

- Динамическая прочность композитных элементов исследована для использования в авиационной промышленности для самолета МС-21 и Мигов- совместная работа с ЦАГИ.

Цели поставленные Белоцерковским:

1/ Создание научной основы для автоматизации сложных расчётов — чтобы научные и инженерные задачи можно было решать быстро, точно и воспроизводимо.

2/ Разработка численных алгоритмов и программных комплексов — для расчёта широкого спектра задач от аэродинамики до биомедицинского моделирования.

3/ Развитие отечественных суперЭВМ и параллельных вычислений — чтобы не зависеть от западных решений.

4/ Интеграция математики, вычислений и прикладных наук — создание платформ для вычислительной науки нового поколения.

Примеры проектов:

- Программные комплексы: MHD3D, MPFLOW, BIOMED3D, КОМПАС — использовались в аэрокосмике, энергетике, медицине.

- Участие в создании национальных платформ для моделирования биомедицинских процессов.

- Внедрение вычислений в инженерный и оборонный контур — расчёт объектов, подверженных взрывам, ударам, нагреву.

- Опережающее развитие вычислительной науки в СССР и России

- Подготовку научных кадров мирового уровня

- Формирование моделей и кодов, до сих пор применяемых в промышленности и обороне

- Технологии, ставшие прообразом цифровых двойников, используемых сегодня

Метод сочетает:

- Лагранжев подход — отслеживание движения «частиц» среды;

- Эйлеров подход — вычисление изменения физических величин в фиксированной сетке пространства.

- В лагранжевом подходе: мы следим за тем, как частица жидкости движется, расширяется, нагревается.

- В эйлеровом подходе: мы смотрим, как через фиксированную точку в трубе протекает жидкость, меняется давление, температура и т. д.

- Газовая и гидродинамика взрывов

- Обтекание тел с ударными волнами

- Течения в сверхзвуковых и гиперзвуковых потоках

- Задачи внутренней баллистики

- Воспламенение, детонация, сгорание

- Взаимодействие струй, плазмы, ударов

Принцип: Среда (газ, жидкость) представляется как набор крупных частиц (на самом деле — не молекулы, а ячейки, через которые протекают макропараметры: масса, импульс, энергия).

Метод сочетает:

- Лагранжев подход — отслеживание движения «частиц» среды;

- Эйлеров подход — вычисление изменения физических величин в фиксированной сетке пространства.

Пример:

- В лагранжевом подходе: мы следим за тем, как частица жидкости движется, расширяется, нагревается.

- В эйлеровом подходе: мы смотрим, как через фиксированную точку в трубе протекает жидкость, меняется давление, температура и т. д.

На первом этапе (Лагранжев):

- «Частицы» (ячейки) движутся согласно законам сохранения массы, импульса, энергии.

- Учитываются движения границ и перемешивание.

- Выполняется перераспределение физических величин по фиксированной сетке (сетка обновляется или перерасчитывается).

- Применяются численные схемы для расчёта потоков и скачков.

О.М. Белоцерковский понимал, что организм человека — это комплексная динамическая система, в которой физические, химические, механические и электрические процессы тесно переплетены. Для понимания этой системы необходимо применять механизмы математического моделирования.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАБОТ:

1/ Биофизическое моделирование

Разработка моделей кровообращения, в которых учитывались:

- пульсации давления,

- вязкость крови,

- эластичность сосудов (биомеханика),

- нелинейные волны в артериях.

- моделирование работы сердца как насоса, распространение импульсов давления по артериям.

- Моделирование движения суставов и скелетных структур.

- Исследование нагрузки на позвоночник и кости при различных условиях (в том числе при ускорениях и вибрации — актуально для космонавтов и пилотов).

- Оценка деформаций мягких тканей под действием внешних сил.

Моделирование метаболических цепочек с помощью системы дифференциальных уравнений.

Исследование:

- энергетического обмена (АТФ, глюкоза, кислород),

- транспорта веществ через клеточные мембраны.

Создание интегральных моделей «функционирующего организма», где объединялись:

- кровообращение,

- дыхание,

- терморегуляция,

- управление со стороны нервной системы.

Хотя офтальмология не была основным направлением его деятельности, в рамках биомедицинского направления во Вычислительном центре АН СССР под его руководством проводились исследования, связанные с моделированием функций глаза и зрительной системы.

Моделирование оптики глаза

Исследования касались преломления и фокусировки света, прохождения его через:

роговицу, хрусталик, стекловидное тело.

Использовались модели преломляющих сред с переменной кривизной, применяемые для расчётов зрения и коррекций дефектов (близорукость, дальнозоркость, астигматизм).

Цель: создание индивидуализированных моделей глаза для понимания отклонений и планирования хирургических или оптических коррекций.

Механика глазного яблока и внутриглазного давления

Разрабатывались численные модели:

- деформации тканей глаза под воздействием внутриглазного давления (актуально для глаукомы),

- расчёты растяжения оболочек (склеры, роговицы) при патологиях,

- моделирование влияния импульсных нагрузок (например, при травмах глаза, в условиях перегрузки у космонавтов и лётчиков).

Циркуляция внутриглазной жидкости

Исследовались механизмы циркуляции жидкости в глазу (передняя и задняя камера), нарушения которой приводят к:

- повышению давления,

- атрофии зрительного нерва,

- и, как следствие, к потере зрения.

Нервная проводимость и зрительная обработка

Велись исследования, связанные с моделированием реакции фоторецепторов сетчатки и зрительных нервов.

Использовались модели, близкие к нейронным сетям, чтобы описать:

обработку сигнала от света до первичной визуальной реакции;

устойчивость к засветке, контраст и разрешение.

Моделирование магнитогидродинамических процессов (МГД)

Белоцерковский одним из первых разработал численные методы решения уравнений МГД, описывающих движение плазмы в магнитных полях.

Эти методы учитывали:

- взаимодействие плазмы и магнитного поля;

- токи в плазме;

- теплопередачу и сжимаемость;

- магнитное давление и эффекты электропроводности.

Численное моделирование термоядерного синтеза

Он создал модели для расчёта:

- динамики плазмы в камерах токамака;

- энергии и импульса, переносимого частицами и волнами;

- режимов зажигания, устойчивости и перегрева.

Модели взаимодействия плазмы с поверхностями

Исследовал процессы, связанные с контактом горячей плазмы с материалами стен камеры.

Это важно для понимания эрозии, тепловых потоков и разработки теплоустойчивых покрытий.

Создание вычислительных пакетов

Под его руководством во Вычислительном центре АН СССР (ныне — им. Белоцерковского) создавались программные комплексы, моделирующие:

- нестационарные МГД-потоки;

- процессы взрыва и плазменного расширения;

- взаимодействие плазмы с магнитными и электрическими полями.

Его подходы к моделированию МГД и термоядерной плазмы получили широкое признание за рубежом, в том числе в США и Франции. Его методы цитировались в работах, связанных с ITER (международным термоядерным реактором).

В результате численного моделирования этих процессов были обнаружены залежи полезных искомаемых в условиях Арктического холода- Ямал, Таймыр и северные моря.

Проведенные численные эксперименты показывают возможность моделирования сложнейших волновых процессов, происходящих в слоистых геологических средах, для получения сейсмограмм и исследования структуры пород. В группе академика Белоцерковского был разработан эффективный сеточно- характеристический подход, который нашел непосредственное применение в этих актуальных практических задачах, а также при оценке последствий и прогнозирования глобальной сейсмической активности планеты (ПЕТРОВ, ХОЛОДОВ).

Белоцерковский был одним из пионеров, кто адаптировал уравнения газовой динамики и механики сплошных сред для численного описания:

- детонационных волн,

- ударных фронтов,

- высокоскоростного истечения продуктов взрыва,

- взаимодействия ударных волн с препятствиями и оболочками.

Моделирование взрывов в различных средах

Белоцерковский и его ученики моделировали взрывы:

- в воздухе и газах (например, ударные волны от снарядов, ракет, боеприпасов),

- в твёрдых телах и почвах (например, сейсмическое воздействие, разрушение сооружений),

- в воде (гидроудары, подводные взрывы),

- в плазме (например, в рамках задач термоядерного синтеза и электрических взрывов проводников).

- Расчёты по разрушению конструкций от ударной волны (бомбоубежища, броня, корпуса ракет).

- Оценка эффектов подземных или подводных взрывов (например, в военных испытаниях).

- Моделирование взрывных нагрузок на летательные аппараты, ядерные устройства, боеголовки.

- Поддержка проектов военного и оборонного значения, в том числе в кооперации с НИИ ВПК.

Во Вычислительном центре АН СССР, которым он руководил, были созданы первые в СССР компьютерные коды, моделирующие:

- распространение ударных волн в неоднородных средах;

- вторичные явления (отражения, фокусировка, дифракция);

- реакции среды на экстремальные давления и температуры.

Был реализован совместный проект с ЦАГИ. Сергей Леонидович Чернышев рассказал: «Во время авиашоу МАКС, два три МАКСа назад, мы привезли академика, это была огромная честь для нас, доставили его прямо к нашему шале, смотрели вместе полеты, и на фоне этого у нас состоялся разговор». Под руководством Олега Михайловича был создан Центр Компьютерного моделирования, ЦКМ, собравший хорошую команду из ЦАГИ и других институтов — ИАП, ИПМ, ВЦ РАН, МФТИ. ЦАГИ взял на себя целиком лишь финансирова ние разработок. Был сформулирован ряд критически важных и с трудом ныне решаемых задач по супервычислениям в аэромеханике.

«Я считаю, что гениальность подхода Олега Михайловича заключается в том, что он, как математик, увидел необ ходимость привлечения самого sophisticated — сложного, тонкого и продвинутого — эксперимента для выверки результатов расчетов и подтверждения правильности подходов и расчетных методов в целом», — говорит Чернышев.

Это была эра зарождения ракетной техники и космонавтики.

Научная карьера ОМ началась одной из труднейших задач того времени- исследования обтекания затупленных тел с отошедшей ударной волной. Дело в том, что при полетах на больших скоростях у головных частей летательных аппаратов возникает отошедшая ударная волна и положение этой волны играет основополагающую роль при расчетах движения спускаемого аппарата. Олег Михайлович решил эту задачу настолько хорошо, что на защите диплома не задавали дополнительных вопросов и оценили работу на «ОТЛИЧНО».

Ученый Совет рекомендовал ее опубликовать, а выпускнику Белоцерковскому — поступать в аспирантуру с продолжением разработки этой темы.

Тема кандидатской диссертации «ОБТЕКАНИЕ ЗАТУПЛЕННЫХ ТЕЛ С ОТОШЕДШЕЙ УДАРНОЙ ВОЛНОЙ» в научной литературе стала называться BLUNT BODY PROBLEM, ПРОБЛЕМА ЗАТУПЛЕННОГО ТЕЛА

Цитата В.Е. Фортова( 21-го Президента РАН)

«Олег Михайлович предложил остро умный метод решения задачи об обтекании «затупленных» тел при их гиперзвуковом вхождении в плотные слои атмосферы. Было предложено область плазмы с очень высокой температурой между отошедшей ударной волной и космическим аппаратом разбить на геометрические сектора с упрощенным описанием газодинамики внутри каждого из них. Этот красивый прагматический подход открыл возможность для скромных по своим характеристикам ЭВМ того времени решать широкий спектр важных и актуальных практических задач специальной техники, сразу же стал использоваться в конструкторских бюро космической отрасли и лег в основу конструирования теплозащиты боевых частей баллистических ракет и космических спускаемых аппаратов. Метод оказался настолько плодотворным и популярным, что студентам ФИЗТЕХА его читали как часть секретного курса газодинамики еще до его опубликования в обзорах и монографиях.»

Академик В.Е. ФОРТОВ

Работы ОМ по численному исследованию сверхзвукового и гиперзвукового обтекания сферы и притупленных тел явились выдающимся вкладом в теорию и практику аэрокосмических исследований. Они были основой развития нового научного направления-численного моделирования в аэрогидродинамике и, главное, помогли в решении грандиозных задач и успешного выполнения проектов Конструкторского бюро ОКБ-1 под руководством С.П. Королева по созданию пилотируемых летательных аппаратов.

1/ Физической и квантовой электроники — (ФФКЭ, 1964);

2/ Факультеты аэрофизики и космических исследований — (ФАКИ) и аэромеханики и летательной техники — (ФАЛТ), на которые разделился в 1965 году аэромеханический факультет;

3/ Управления и прикладной математики — (ФУПМ, 1969);

4/ Проблем физики и энергетики — (ФПФЭ, 1976);

5/ Физикохимической биологии — (ФФХБ, 1982).

Белоцерковский активно развивал систему базовых кафедр, сотрудничая с ведущими научно-исследовательскими институтами и промышленными предприятиями. Это позволило студентам МФТИ получать образование, максимально приближенное к реальным задачам науки и техники, а также участвовать в актуальных научных проектах.

Кроме того, при его руководстве были открыты новые факультеты, такие как Факультет управления и прикладной математики (ФУПМ) в 1969 году, Факультет проблем физики и энергетики (ФПФЭ) в 1976 году и Факультет физической и квантовой электроники (ФФХБ) в 1982 году. Также были созданы региональные отделения МФТИ в Дальневосточном, Уральском и Киевском регионах, а также филиалы в Черноголовке и Жуковском.

Таким образом, под руководством О.М. Белоцерковского МФТИ значительно расширил свою образовательную и научную инфраструктуру, укрепив позиции института как одного из ведущих научно-образовательных центров страны.

Филиал в Жуковском

В городе Жуковский был открыт филиал МФТИ, ориентированный на подготовку специалистов в области аэромеханики и летательной техники. Этот филиал тесно сотрудничал с Лётно-исследовательским институтом имени М.М. Громова (ЛИИ) и другими авиационными научными учреждениями, обеспечивая студентам возможность участия в передовых исследованиях и разработках в области авиации.

Филиал в Черноголовке

В научном центре Черноголовка был создан филиал МФТИ, который обеспечивал подготовку специалистов в области физики и химии. Студенты этого филиала имели возможность проходить обучение и стажировки в Институте физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина и других научных учреждениях, расположенных в Черноголовке.

Филиал в Дубне

В городе Дубна был открыт филиал МФТИ, ориентированный на подготовку специалистов в области ядерной физики и высоких энергий. Этот филиал тесно сотрудничал с Объединённым институтом ядерных исследований (ОИЯИ), предоставляя студентам уникальные возможности для участия в фундаментальных исследованиях в области физики элементарных частиц.

Филиал в Пущино

В научном центре Пущино был создан филиал МФТИ, специализирующийся на биофизике и биоинженерии. Студенты этого филиала имели возможность обучаться и проводить исследования в Институте биофизики и других научных учреждениях Пущино, сосредоточенных на биологических науках.

Региональные отделения:

- Дальневосточное отделение: обеспечивало подготовку специалистов для научных и промышленных организаций Дальнего Востока.

- Уральское отделение: ориентировано на потребности Уральского региона в высококвалифицированных кадрах.

- Киевское отделение: сотрудничало с научными учреждениями Украины, обеспечивая подготовку специалистов в различных областях науки и техники.

Если вас интересует более подробная информация о конкретном филиале или отделении, я готов предоставить дополнительные сведения.

Физтеховская команда КВН, первым и горячим болельщиком которой сразу стал Петр Леонидович Капица, впервые заявила о себе в 1962 году победой над командой МИФИ. Памятна игра с командой Киевского института инженеров гражданского воздушного флота, а по существу — с профессиональными актерами под видом студентов. В жюри сидел известный в то время юморист Тарапунька (Юрий Тимошенко). Физтех проиграл с недобором одного очка. Участники той игры Юрий Петрович Попов и Юрий Васильевич Пухначев вспоминали, что проигрыш вызвал негодование всех телезрителей и превратил кавээновцев МФТИ в больших героев, чем это делали предыдущие победы. Разочарованные нечестностью физтехи отказались играть дальше, а возмущенные авторы телепрограммы КВН отказались писать сценарий для следующей встречи. Но ректор уговорил свою команду не сдаваться и пообещал в случае победы банкет в «Арагви».

Команда МФТИ стала чемпионом сезона 1962—1963 года. «И банкет состоялся! — писали Попов и Пухначев. — Теперь мы понимаем, что ректор был не просто нашим болельщиком. Он понимал, что успешные выступления физтеховской команды в КВН обеспечивают приток юных талантов на Физтех не в меньшей мере, чем олимпиады и Заочная физико-техническая школа».

Но политика парткома МФТИ привела к нездоровой обстановке в институте, что потребовало разрешения. Отцыоснователи Физтеха понимали: настало время передать институт в новые руки. Петр Леонидович Капица многократно встречался с академиками Дородницыным и Келдышем. В результате выбор пал на тридцати семилетнего кандидата наук Олега Белоцерковского.

К нему вместе подошли Петров и Дородницын. «Анатолий Алексеевич меня обнимает и говорит: Олег, а как вы смотрите, если мы вас — на Физтех? И выставили нас на Физтех троих, — улыбаясь рассказывал Олег Михайлович. — Анатолий Алексеевич дал своего зама из ЦАГИ, Михаила Васильевича Родина, сказал: „Олег, я Вам даю замечательного человека!“ Так и оказалось: как проректор, Родин был незаменим, он держал весь тыл. И Дмитрий Александрович Кузьмичев, ученик самого Лебедева».

В то время я был приглашен на стажировку в Курантовский математический институт и меньше всего собирался работать в Долгопрудном, — писал Олег Михайлович. — Сербин (Иван Дмитриевич Сербин, заведующий оборонным отделом ЦК КПСС, обладавший тогда почти неограниченной властью в системе военнопромышленного комплекса страны. — Прим. ред.) сказал, что решение принято, но всетаки дал мне возможность в течение трех месяцев, зимой 1962—1963 годов, пройти стажировку в Америке".

Выдающийся математик современности Рихард Курант (Richard Courant), основатель Курантовского института математических наук (Courant Institute of Mathematical Sciences, CIMS) в Нью-Йорке, подписал свою книгу: «To my admired colleague professor Belotserkovsky and stu dents of physicstekhnical institute of Moscow» («Почитаемому мной коллеге профессору Белоцерковскому и студен там физикотехнологического института Москвы». — Прим. ред.).

Белоцерковский сразу же окунулся в новую работу, используя все способы, не забывая о мелочах. Владимир Лаврентьевич Якушев вспоминает, как он, будучи первокурсником, увидел странную картину: по учебному корпусу идет группа, предводительствуемая человеком, который здоровается со всеми студентами. Потом рассказали: новый ректор ведет гостей, а его никто не знает — поэтому он и здоровается, чтобы гости не удивились.

Тогда же семья Белоцерковских переселилась в четырехкомнатную квартиру на Ломоносовском проспекте, в которой потом окажутся еще две семьи — Сергея и Ольги с малыми детьми. «Но дедушка там всегда был — бог, конечно», — смеется Марина Сергеевна.

Яхт-клуб МФТИ начался с двух яхт, а в лучшие времена насчитывал более сотни судов. Президент РАН, академик Владимир Евгеньевич Фортов начал заниматься в клубе с третьего курса, стал мастером спорта, а по том на яхте под парусом прошел Мыс Доброй Надежды и Мыс Горн.

Олег Михайлович не был инициатором всех студенческих движений. Многие из них просто отвечали духу времени и были результатом собирания в одном месте незаурядных людей. Но он пестовал те движения и культивировал атмосферу, в которой они могли плодотворно развиваться.

Физтеховская газета «За науку», вышедшая впервые в 1958 году, и сейчас широко читаема и информативна. Олег Михайлович говорил, что он часто видел газету на столах в отделе науки ЦК КПСС — ее хвалили и пытались разгадывать кроссворды. Раз в семестр он принимал у себя в кабинете комсомольскую редакцию; активисты понимали значение газеты для Физтеха и высокую оценку ректором их труда и энтузиазма. Дерзкие номера стенгазеты «Стрела», как правило, вызывали скандал. Олег Михайлович начал просматривать «Стрелу» заранее. Он нашел компромисс: не обескураживая авторов, обходить запрещенную тематику. Сами творцы утверждают, что именно «Стрела» дала им путевку в КВН.

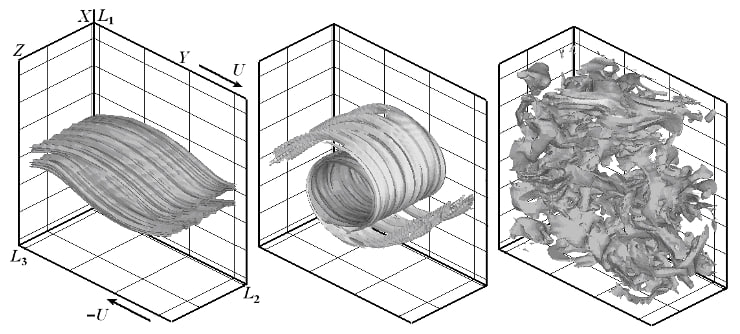

Турбулентность- сложное нелинейное явление, которое проявляет себя в самых разнообразных природных процессах и технологических приложениях, таких, как ударно- волновые эксперименты, струйные течения в следе за движущимся телом, взрыв сверхновых в астрофизике, течения крови в медицине. Для анализа структуры и развития турбулентного движения большое значение имеет исследование процессов, связывающих зарождение турбулентности и переход к стадии развитого масштабного турбулентного течения.

С появлением высокопроизводительной техники стало возможным проводить моделирование весьма сложных турбулентных течений. Применение «рационального» подхода, предложенного академиком О. М. Белоцерковским, позволило учесть при моделировании каждой задачи структурный характер турбулентности, состоящего в наличии крупномасштабных когерентных структур, статистического фона и ламинарно-турбулентного перехода. Такое разделение течения на масштабы движения дало возможность использовать для проведения численного эксперимента наиболее адекватные исследуемым процессам системы уравнений и численные методики.

Расчеты выполнены сотрудниками отдела Вычислительных методов и турбулентности Института автоматизации проектирования РАН под руководством д. ф.-м.-наук Фортовой С.В.

Он выдвинул две гипотезы, составляющие основную идеологию прямого численного моделирования развитой турбулентности:

- Гипотеза о независимости крупномасштабных упорядоченных структур турбулентного течения и мелкомасштабной стохастической турбулентности для больших чисел Рейнольдса.

- Гипотеза о слабом влиянии молекулярной вязкости ( характера диссипативного механизма) на изучение крупномасштабных структур.

Данные гипотезы были подтверждены в ходе численного моделирования крупных структур в сдвиговом слое.

Лаврентьев Михаил Алексеевич

(1900–1980)

Михаил Алексеевич Лаврентьев — выдающийся советский математик и механик, внёсший значительный вклад в развитие физико-технического образования в СССР. Он был одним из основателей Физико-технического факультета (ФТФ) Московского государственного университета (МГУ) и сыграл ключевую роль в становлении Московского физико-технического института (МФТИ).

Образование и научная деятельность

Лаврентьев окончил физико-математический факультет МГУ в 1922 году, где обучался под руководством выдающихся математиков Н. Н. Лузина и И. И. Привалова. Он активно участвовал в математической школе Лузина, известной как «Лузитания», и стал одним из её ведущих представителей. Его научные интересы охватывали теорию функций комплексного переменного, дифференциальные уравнения, механику сплошной среды и прикладную физику. Он также развил теорию квазиконформных отображений и её приложения к гидроаэродинамике и самолётостроению.

Вклад в развитие ФТФ МГУ

В 1948—1951 годах Лаврентьев возглавлял кафедру математики физико-технического факультета МГУ. Его педагогическая и научная деятельность способствовала формированию высококвалифицированных специалистов в области прикладной математики и физики, что стало основой для дальнейшего развития физико-технического образования в стране.

Создание МФТИ

Лаврентьев был одним из инициаторов создания Московского физико-технического института (МФТИ), который был основан в 1951 году как вуз нового типа, ориентированный на подготовку специалистов для научных исследований и высокотехнологичных отраслей промышленности. Он заведовал кафедрой физики быстропротекающих процессов в МФТИ с 1955 по 1958 годы

Организация науки в Сибири

В 1957 году Лаврентьев стал одним из основателей Сибирского отделения Академии наук СССР и возглавил его. Он сыграл ключевую роль в создании Новосибирского Академгородка, ставшего крупным научным центром страны. Под его руководством были основаны научные институты, включая Институт гидродинамики, и Новосибирский государственный университет.

Награды и признание

За свои научные достижения Лаврентьев был удостоен множества наград, включая Сталинскую премию в 1949 году за разработку теории кумулятивных струй. Он также был избран академиком Академии наук СССР и занимал пост вице-президента АН СССР с 1957 по 1975 годы. Таким образом, Михаил Алексеевич Лаврентьев внёс неоценимый вклад в развитие физико-технического образования и науки в СССР, являясь одним из основоположников ФТФ МГУ и МФТИ, а также организатором научной деятельности в Сибири.

Соболев Сергей Львович

(1908–1989)

Сергей Львович Соболев (1908−1989) — выдающийся советский математик, внёсший значительный вклад в развитие физико-технического образования в СССР. Он был одним из основоположников Физико-технического факультета (ФТФ) Московского государственного университета (МГУ) и сыграл ключевую роль в становлении вычислительной математики как научной дисциплины.

Роль в создании и развитии ФТФ МГУ

В 1947—1950 годах Соболев занимал должность профессора Физико-технического факультета МГУ, где преподавал курсы по математике и дифференциальным уравнениям. Его педагогическая и научная деятельность способствовала формированию высококвалифицированных специалистов в области прикладной математики и физики, что стало основой для дальнейшего развития физико-технического образования в стране.

Основатель кафедры вычислительной математики

В 1952 году Соболев возглавил кафедру вычислительной математики механико-математического факультета МГУ, образованную в 1949 году. Под его руководством кафедра стала центром развития вычислительной математики в СССР, активно внедряя использование электронных вычислительных машин (ЭВМ) для решения сложных задач математической физики и инженерных расчетов.

Создание Вычислительного центра МГУ

В 1955 году по инициативе Соболева при кафедре был создан Вычислительный центр МГУ, который впоследствии вырос в Научно-исследовательский вычислительный центр (НИВЦ). Центр стал одним из ведущих учреждений в области вычислительной техники и программирования, обеспечивая научные исследования и образовательные программы в этой сфере.Научные достижения и признание

Соболев разработал понятие обобщённых функций и пространств Соболева, которые стали фундаментальными в современной теории дифференциальных уравнений и функционального анализа. Он также внёс значительный вклад в развитие вычислительной математики, особенно в контексте применения ЭВМ для решения прикладных задач. За свои научные достижения Соболев был удостоен множества наград, включая звание Героя Социалистического Труда (1951), три Сталинские премии (1941, 1951, 1953), Государственную премию СССР (1986) и Большую золотую медаль имени М. В. Ломоносова АН СССР (1988).

Капица Петр Леонидович

(1910–1994)

Пётр Леонидович Капица (1894−1984) — выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1978), академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда. Он внёс значительный вклад в развитие физико-технического образования в СССР и был одним из основателей Физико-технического факультета (ФТФ) Московского государственного университета (МГУ).

Роль в создании и развитии ФТФ МГУВ

1946 году, по инициативе Капицы и других учёных, был создан Физико-технический факультет МГУ, целью которого была подготовка специалистов для научных исследований и высокотехнологичных отраслей промышленности. Капица стал заведующим кафедрой общей физики ФТФ и активно участвовал в формировании учебных программ и научных направлений факультета.

Научные достижения

Капица внёс значительный вклад в физику низких температур, открыв явление сверхтекучести жидкого гелия. Он также разработал методы получения сверхсильных магнитных полей и внёс вклад в изучение плазмы и управляемой термоядерной реакции.

Организационная деятельность

Капица был одним из основателей Московского физико-технического института (МФТИ), где с 1956 года заведовал кафедрой физики и техники низких температур. Он также возглавлял Институт физических проблем АН СССР и был главным редактором «Журнала экспериментальной и теоретической физики».

Пётр Леонидович Капица сыграл ключевую роль в развитии физико-технического образования и науки в СССР, являясь одним из основоположников ФТФ МГУ и МФТИ, а также выдающимся учёным и организатором науки.

Христианович Сергей Алексеевич

(1911–1978)

Сергей Алексеевич Христианович (1908−2000) — выдающийся советский учёный в области механики и аэродинамики, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда. Он внёс значительный вклад в создание и развитие Физико-технического факультета (ФТФ) МГУ, став одним из его основоположников и первых руководителей.

Роль в создании ФТФ МГУ

В 1946 году, в послевоенный период, Совет Министров СССР принял постановление о создании Физико-технического факультета МГУ для подготовки высококвалифицированных специалистов в области современной физики. Сергей Алексеевич Христианович был назначен проректором МГУ по специальным вопросам, фактически курируя работу нового факультета. Он также возглавил кафедру аэродинамики ФТФ в 1947—1951 годах.

Под его руководством был сформирован профессорско-преподавательский состав, включающий ведущих учёных того времени, таких как П. Л. Капица, Н. Н. Семёнов, М. В. Келдыш и других. Факультет размещался в здании в Долгопрудном, которое было восстановлено и оснащено благодаря усилиям Христиановича и его коллег.

Переход к МФТИ

В 1951 году на базе ФТФ был создан Московский физико-технический институт (МФТИ). Христианович сыграл ключевую роль в этом процессе, обеспечив преемственность образовательной модели и научных направлений. Он активно участвовал в организации института, включая подбор места, строительство зданий и оснащение лабораторий.

Научные достижения

Сергей Алексеевич внёс значительный вклад в развитие аэродинамики, газовой динамики и механики сплошных сред. Он разработал теории, которые нашли применение в авиации и других отраслях. В годы Великой Отечественной войны участвовал в разработке методов повышения точности реактивных снарядов «Катюша».

Награды и признание

- Герой Социалистического Труда (1969)

- Шесть орденов Ленина

- Орден Октябрьской Революции

- Две Сталинские премии I степени (1942, 1952)

- Сталинская премия II степени (1946)

- Государственная премия СССР

Анатолий Алексеевич Дородницын

(1910–1994)

Анатолий Алексеевич Дородницын (1910−1994) — выдающийся советский математик, геофизик и механик, академик АН СССР, внёсший значительный вклад в развитие физико-технического образования в СССР. Он был одним из основоположников Физико-технического факультета (ФТФ) Московского государственного университета (МГУ) и сыграл ключевую роль в становлении Московского физико-технического института (МФТИ).

Роль в создании и развитии ФТФ МГУ

В 1947—1951 годах Дородницын преподавал на ФТФ МГУ, где читал курсы по аэродинамике и математической физике. Его педагогическая и научная деятельность способствовала формированию высококвалифицированных специалистов в области прикладной математики и физики, что стало основой для дальнейшего развития физико-технического образования в стране.

Переход к МФТИ

После расформирования ФТФ МГУ в 1951 году, Дородницын активно участвовал в создании МФТИ, обеспечив преемственность образовательной модели и научных направлений. Он возглавил кафедру математической физики МФТИ, где преподавал до конца своей жизни.

Научные достижения

Дородницын внёс значительный вклад в развитие аэродинамики, газовой динамики и механики сплошных сред. Он разработал теории, которые нашли применение в авиации и других отраслях. В годы Великой Отечественной войны участвовал в разработке методов повышения точности реактивных снарядов «Катюша».

Создание Вычислительного центра АН СССР

В 1955 году по инициативе Дородницына был создан Вычислительный центр АН СССР, который он возглавлял более 30 лет. Центр стал одним из ведущих учреждений в области вычислительной техники и программирования, обеспечивая научные исследования и образовательные программы в этой сфере.

Награды и признание

- Герой Социалистического Труда (1970)

- Сталинская премия II степени (1946, 1947)

- Государственная премия СССР (1951)

- Ленинская премия (1984)

- Орден Ленина (1956, 1959, 1963, 1970, 1980)

- Орден Октябрьской Революции (1975)

- Премия Совета Министров СССР (1981)

- Иностранный член Болгарской АН